2014年01月07日21:42

ねずみ小僧・・・②≫

カテゴリー │My Favorite/私の好きなもの│神社・寺・史跡

「ねずみ小僧 次郎吉」・・・②

鼠小僧次郎吉の供養塔 犀ヶ崖に「教覚蓮善居士」の石碑

ねずみ小僧次郎吉といえば、芝居や講談や浪速節に登場する、江戸時代は文政の頃の盗賊である。

当時、江戸庶民の間では人気があったとされているが、天保二年(1831年)八月捕えられて処刑され、三八歳の生命を散らした。

そのねずみ小僧次郎吉の墓が浜松市鹿谷町の私立犀ヶ崖資料館の敷地の一角にあるのだから奇妙というか、不思議というか、まことに面白い巷談である。

ねずみ小僧については実録本としての「鼠小僧実記」がある。

それによると本名は次郎吉、寛政七年(1795年)中村座の木戸番の子として生まれ、成長して鳶の人足となったが、ばくちで身をもちくずし、文政六年(1823年)頃から武家屋敷専門に忍び込むようになり、文政八年(1825年)に一度捕らえられている。

この二年の間に実に二八カ所、三二回にわたって屋敷をあらした。この時は腕に入墨をさせられて追放されたが、その後ふたたび盗みを続け、七一カ所、九〇回も武家屋敷に忍び込んだため、天保二年(1831年)に捕えられ八月十八日に処刑された・・・と記されている。

次郎吉は盗んだ金を貧しい人々に分け与えた?といわれ、このため庶民に受け入れられ、一種の人気者になった。

それに火をつけたのが芝居であった。

黙阿弥が幕末の退廃的な風潮を背景にして次郎吉をなかば英雄的な芝居に仕立て上げ、さらには歌舞伎にまでもねずみが登場するにあたって、天下の喝采をあびるようになった。そして明治、大正、昭和になって映画やテレビに扱われ、さらに歌謡曲にまでその名がうたわれたのである。ねずみと呼ばれたのは鳶職という特殊な仕事をしていた身軽さから、楽々と武家屋敷に出入りしたため、そのすばっしっかさのたとえからつけられたのであろう。

浜松市立犀ヶ崖資料館は遠州大念佛の関係の資料を展示しているところで、三方ヶ原古戦場跡の一部である犀ヶ崖の隣接地にあるが、資料館とねずみ小僧の墓とは全く関係はない。資料館が開設される以前から建立されていたもので、そのままの形で今日に至っているのである。

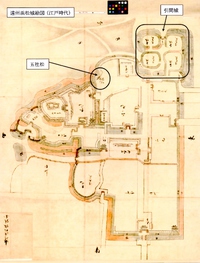

犀ヶ崖資料館はかつてここにあった宗円堂を市が買収したもので、江戸時代にはここに清雲庵と呼ばれた庵があった。そのことは江戸時代の地誌「遠江古跡図絵」にも絵入りで記載がみられる。今では崖の周辺がすっかりひらけ、崖の一部を埋め立てて道路(姫街道)を直進化するなどし、往時のような昼間でもうす暗かった雰囲気はないが、墓碑や史跡碑の類は昔のままである。

ねずみ小僧の墓といわれているのは資料館の南側で、德川家康の重臣の一人であった本多肥後守忠真の事績碑の前にある。

三、四基ほどあるほかの墓と一緒に高さ五〇センチほどの台石の上に並んでいるが、ねずみ小僧の墓が一番大きく、目立つ。墓は高さ六〇センチで、根府川石に刻まれたもので、正面に

天保二年八月十八日 教覚蓮善居士

とある。盗賊の法名としては「居士」の位階は高いような気がするが、調べてみるとこれがまさしくねずみ小僧の次郎吉のものであり、彫られている年紀も次郎吉が処刑された日と一致している。ねずみ小僧の墓は東京両国の回向院にあることは広く知られており、今でもその筋の人達が線香をたむけているといい、山門前の土産品を売る店にも次郎吉にちなんだものが出されている。ではいったい浜松の墓は誰がいつ建立したのだろうか。

昭和のはじめ頃まで宗円堂の境内には椎の古木が枝をひろげ、それが崖をおおって、崖下はうす暗く、谷底を流れるひと筋の水帯も上からは定かに見えないほどであった。その頃にはここに次郎吉の墓のあることを知る人は少なかった。それが昭和四、五年頃、当時宗円堂に関する諸事全般の世話をしていた渡瀬茂三郎のところへ一人の女性が訪れ「宗円堂の境内にキネズミ吉次郎の墓がありましたが、どうなりました・・・。」とたずねたという。渡瀬もキネズミ吉次郎の話ははじめて耳にしたため、改めて境内を調べたところ、キネズミ吉次郎の墓はなかったが、教覚蓮善居士の墓を発見したという。つまりキネズミ吉次郎ではなくねずみ小僧次郎吉の墓であることが分かったのである。

しかし本物の墓が東京の回向院にあることは間違いないので、供養塔と考えられる。浜松には当時その道の世界の人が多かったから、おそらく明治か大正の頃にこの供養塔を建てたものと考えられるが、供養塔には法名と没年以外なんの刻字もなく、また記録もないだけに、巷談の世界を出ることができないおはなしとなっている。

文・神谷昌志(静岡県教育委員会歴史の道調査執筆委員、社団法人浜松史跡調査顕彰会理事、浜松市浜松城整備専門委員、他)

提供・坂井伸悟(犀ヶ崖資料館)

※浜松の歴史をその昔からよく知る大先輩が書き、その資料をきちんと保管している先輩が渡してくれた資料より。

鼠小僧次郎吉の供養塔 犀ヶ崖に「教覚蓮善居士」の石碑

ねずみ小僧次郎吉といえば、芝居や講談や浪速節に登場する、江戸時代は文政の頃の盗賊である。

当時、江戸庶民の間では人気があったとされているが、天保二年(1831年)八月捕えられて処刑され、三八歳の生命を散らした。

そのねずみ小僧次郎吉の墓が浜松市鹿谷町の私立犀ヶ崖資料館の敷地の一角にあるのだから奇妙というか、不思議というか、まことに面白い巷談である。

ねずみ小僧については実録本としての「鼠小僧実記」がある。

それによると本名は次郎吉、寛政七年(1795年)中村座の木戸番の子として生まれ、成長して鳶の人足となったが、ばくちで身をもちくずし、文政六年(1823年)頃から武家屋敷専門に忍び込むようになり、文政八年(1825年)に一度捕らえられている。

この二年の間に実に二八カ所、三二回にわたって屋敷をあらした。この時は腕に入墨をさせられて追放されたが、その後ふたたび盗みを続け、七一カ所、九〇回も武家屋敷に忍び込んだため、天保二年(1831年)に捕えられ八月十八日に処刑された・・・と記されている。

次郎吉は盗んだ金を貧しい人々に分け与えた?といわれ、このため庶民に受け入れられ、一種の人気者になった。

それに火をつけたのが芝居であった。

黙阿弥が幕末の退廃的な風潮を背景にして次郎吉をなかば英雄的な芝居に仕立て上げ、さらには歌舞伎にまでもねずみが登場するにあたって、天下の喝采をあびるようになった。そして明治、大正、昭和になって映画やテレビに扱われ、さらに歌謡曲にまでその名がうたわれたのである。ねずみと呼ばれたのは鳶職という特殊な仕事をしていた身軽さから、楽々と武家屋敷に出入りしたため、そのすばっしっかさのたとえからつけられたのであろう。

浜松市立犀ヶ崖資料館は遠州大念佛の関係の資料を展示しているところで、三方ヶ原古戦場跡の一部である犀ヶ崖の隣接地にあるが、資料館とねずみ小僧の墓とは全く関係はない。資料館が開設される以前から建立されていたもので、そのままの形で今日に至っているのである。

犀ヶ崖資料館はかつてここにあった宗円堂を市が買収したもので、江戸時代にはここに清雲庵と呼ばれた庵があった。そのことは江戸時代の地誌「遠江古跡図絵」にも絵入りで記載がみられる。今では崖の周辺がすっかりひらけ、崖の一部を埋め立てて道路(姫街道)を直進化するなどし、往時のような昼間でもうす暗かった雰囲気はないが、墓碑や史跡碑の類は昔のままである。

ねずみ小僧の墓といわれているのは資料館の南側で、德川家康の重臣の一人であった本多肥後守忠真の事績碑の前にある。

三、四基ほどあるほかの墓と一緒に高さ五〇センチほどの台石の上に並んでいるが、ねずみ小僧の墓が一番大きく、目立つ。墓は高さ六〇センチで、根府川石に刻まれたもので、正面に

天保二年八月十八日 教覚蓮善居士

とある。盗賊の法名としては「居士」の位階は高いような気がするが、調べてみるとこれがまさしくねずみ小僧の次郎吉のものであり、彫られている年紀も次郎吉が処刑された日と一致している。ねずみ小僧の墓は東京両国の回向院にあることは広く知られており、今でもその筋の人達が線香をたむけているといい、山門前の土産品を売る店にも次郎吉にちなんだものが出されている。ではいったい浜松の墓は誰がいつ建立したのだろうか。

昭和のはじめ頃まで宗円堂の境内には椎の古木が枝をひろげ、それが崖をおおって、崖下はうす暗く、谷底を流れるひと筋の水帯も上からは定かに見えないほどであった。その頃にはここに次郎吉の墓のあることを知る人は少なかった。それが昭和四、五年頃、当時宗円堂に関する諸事全般の世話をしていた渡瀬茂三郎のところへ一人の女性が訪れ「宗円堂の境内にキネズミ吉次郎の墓がありましたが、どうなりました・・・。」とたずねたという。渡瀬もキネズミ吉次郎の話ははじめて耳にしたため、改めて境内を調べたところ、キネズミ吉次郎の墓はなかったが、教覚蓮善居士の墓を発見したという。つまりキネズミ吉次郎ではなくねずみ小僧次郎吉の墓であることが分かったのである。

しかし本物の墓が東京の回向院にあることは間違いないので、供養塔と考えられる。浜松には当時その道の世界の人が多かったから、おそらく明治か大正の頃にこの供養塔を建てたものと考えられるが、供養塔には法名と没年以外なんの刻字もなく、また記録もないだけに、巷談の世界を出ることができないおはなしとなっている。

文・神谷昌志(静岡県教育委員会歴史の道調査執筆委員、社団法人浜松史跡調査顕彰会理事、浜松市浜松城整備専門委員、他)

提供・坂井伸悟(犀ヶ崖資料館)

※浜松の歴史をその昔からよく知る大先輩が書き、その資料をきちんと保管している先輩が渡してくれた資料より。

この記事へのコメント

浜松市民さん

本田ではなく、本多でしたね。

失礼いたしました。

コメントありがとうございました。

伊藤

本田ではなく、本多でしたね。

失礼いたしました。

コメントありがとうございました。

伊藤

Posted by oniyanma at 2014年01月07日 23:58

at 2014年01月07日 23:58

at 2014年01月07日 23:58

at 2014年01月07日 23:58本田肥後守忠真ではなく本多肥後守忠真の間違いではないでしょか?

Posted by 浜松市民 at 2014年01月07日 21:57

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。