2010年03月16日11:48

比叡山延暦寺・根本中堂・「不滅の法灯」≫

カテゴリー │My Favorite/私の好きなもの│神社・寺・史跡

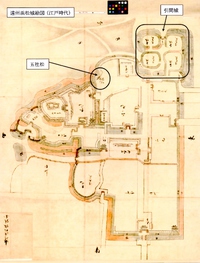

比叡山延暦寺

延暦寺(えんりゃくじ)は、滋賀県大津市坂本本町にあり、標高848mの比叡山全域を境内とする寺院。延暦寺の名より比叡山、また叡山(えいざん)と呼ばれることが多い。平安京(京都)の北にあったので北嶺(ほくれい)とも称された。平安時代初期の僧侶最澄(767年 - 822年)により開かれた日本天台宗の本山寺院である。住職(貫主)は天台座主(てんだいざす)と呼ばれ、末寺を統括する。

根本中堂(こんぽんちゅうどう)とは比叡山延暦寺の総本堂である。

東塔の中心となる根本中堂(国宝:こんぽんちゅうどう)は、延暦7年(788)最澄がこの地に草庵を結んだ場所とされる。その後、延暦寺は天台宗の総本山として隆盛を極め、法然、親鸞、日蓮、栄西、道元などの各宗派の開祖がこの寺で学んだ。やがて、その強大な力を恐れた織田信長が元亀2年(1571)全山を焼き討ちにし、延暦寺は根本中堂をはじめ大半の建物を失う。現在の建物は寛永19年(1642)に徳川家光が復興したものである。巨木の森に包まれた回廊および堂舎の巨大さは、見る者を圧倒する。森閑とした堂内には、今も1200年間絶やされることなく燃えつづけている、「不滅の法灯」がゆらめき、思わず寒気すら覚えるような荘厳さと歴史の持つ威厳を前にして、心が洗われる思いがする。

延暦寺(えんりゃくじ)は、滋賀県大津市坂本本町にあり、標高848mの比叡山全域を境内とする寺院。延暦寺の名より比叡山、また叡山(えいざん)と呼ばれることが多い。平安京(京都)の北にあったので北嶺(ほくれい)とも称された。平安時代初期の僧侶最澄(767年 - 822年)により開かれた日本天台宗の本山寺院である。住職(貫主)は天台座主(てんだいざす)と呼ばれ、末寺を統括する。

根本中堂(こんぽんちゅうどう)とは比叡山延暦寺の総本堂である。

東塔の中心となる根本中堂(国宝:こんぽんちゅうどう)は、延暦7年(788)最澄がこの地に草庵を結んだ場所とされる。その後、延暦寺は天台宗の総本山として隆盛を極め、法然、親鸞、日蓮、栄西、道元などの各宗派の開祖がこの寺で学んだ。やがて、その強大な力を恐れた織田信長が元亀2年(1571)全山を焼き討ちにし、延暦寺は根本中堂をはじめ大半の建物を失う。現在の建物は寛永19年(1642)に徳川家光が復興したものである。巨木の森に包まれた回廊および堂舎の巨大さは、見る者を圧倒する。森閑とした堂内には、今も1200年間絶やされることなく燃えつづけている、「不滅の法灯」がゆらめき、思わず寒気すら覚えるような荘厳さと歴史の持つ威厳を前にして、心が洗われる思いがする。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。