2015年08月14日14:08

小夜の中山 夜泣き石伝説と小夜左文字≫

カテゴリー │My Favorite/私の好きなもの

小夜の中山(さよのなかやま)

夜泣き石伝説 と 小夜左文字(さよさもんじ)

小夜の中山峠は、旧東海道の金谷宿と日坂宿の間にあり、急峻な坂のつづく難所である。

曲亭馬琴の『石言遺響』(文化2年)(1805年)によれば、その昔、お石という身重の女が小夜の中山に住んでいた。

ある日お石がふもとの菊川の里(現・静岡県菊川市菊川)で仕事をして帰る途中、中山の丸石の松の根元で陣痛に見舞われ苦しんでいた。

そこを通りがかった轟業右衛門という男がしばらく介抱していたのだが、お石が金を持っていることを知ると斬り殺して金を奪い逃げ去った。

その時お石の傷口から子供が生まれた。そばにあった丸石にお石の霊が乗り移って夜毎に泣いたため、里の者はその石を『夜泣き石』と呼んでおそれた。生まれた子は夜泣き石のおかげで近くにある久延寺の和尚に発見され、音八と名付けられて飴で育てられた。

音八は成長すると、大和の国の刀研師の弟子となり、すぐに評判の刀研師となった。

そんなある日、音八は客の持ってきた刀を見て「いい刀だが、刃こぼれしているのが実に残念だ」というと、客は「去る十数年前、小夜の中山の丸石の附近で妊婦を切り捨てた時に石にあたったのだ」と言ったため、音八はこの客が母の仇と知り、名乗りをあげて恨みをはらしたということである。

その後、この話を聞き同情した弘法大師が、石に仏号をきざんでいったという。

※画像には、言い伝えの「南無阿弥陀仏」の文字と、刀傷が見える。

また、日本刀・小夜左文字についても類似の逸話が伝わっている。

安土桃山時代,日坂に浪人の家族が住んでいた。 夫を亡くした妻は幼子を養うため家宝の左文字の刀を売ろうと金谷の宿へ出かけたが,小夜中山の峠で何者かに襲われ刀を奪われてしまう。 その後,子供は母の仇を討つために,盗人が刀を研ぎに出すこともあるだろうと掛川の研師に弟子入りし、仇討を果たす。この時、盗人に向かって名乗り上げた言葉が「ここで会ったが百年目~」という復讐の定型文である。

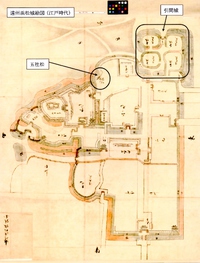

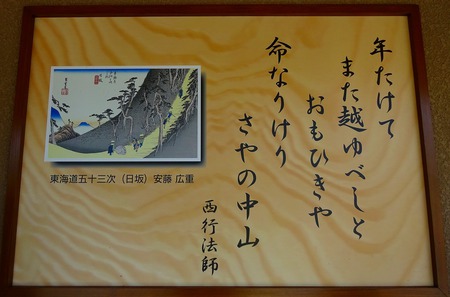

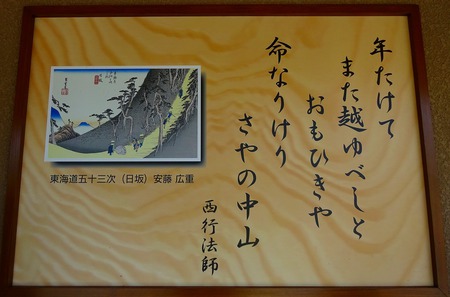

その話を耳にした当時の掛川城主・山内一豊は研師の母への忠実心を褒め、仇討をしたという研師を召し抱えると共に、この左文字も手した。 後にこの刀を譲り受けた細川忠興はこの仇討話と西行の和歌から、左文字の刀に「小夜」と名付け「小夜左文字」とした。

夜泣き石伝説 と 小夜左文字(さよさもんじ)

小夜の中山峠は、旧東海道の金谷宿と日坂宿の間にあり、急峻な坂のつづく難所である。

曲亭馬琴の『石言遺響』(文化2年)(1805年)によれば、その昔、お石という身重の女が小夜の中山に住んでいた。

ある日お石がふもとの菊川の里(現・静岡県菊川市菊川)で仕事をして帰る途中、中山の丸石の松の根元で陣痛に見舞われ苦しんでいた。

そこを通りがかった轟業右衛門という男がしばらく介抱していたのだが、お石が金を持っていることを知ると斬り殺して金を奪い逃げ去った。

その時お石の傷口から子供が生まれた。そばにあった丸石にお石の霊が乗り移って夜毎に泣いたため、里の者はその石を『夜泣き石』と呼んでおそれた。生まれた子は夜泣き石のおかげで近くにある久延寺の和尚に発見され、音八と名付けられて飴で育てられた。

音八は成長すると、大和の国の刀研師の弟子となり、すぐに評判の刀研師となった。

そんなある日、音八は客の持ってきた刀を見て「いい刀だが、刃こぼれしているのが実に残念だ」というと、客は「去る十数年前、小夜の中山の丸石の附近で妊婦を切り捨てた時に石にあたったのだ」と言ったため、音八はこの客が母の仇と知り、名乗りをあげて恨みをはらしたということである。

その後、この話を聞き同情した弘法大師が、石に仏号をきざんでいったという。

※画像には、言い伝えの「南無阿弥陀仏」の文字と、刀傷が見える。

また、日本刀・小夜左文字についても類似の逸話が伝わっている。

安土桃山時代,日坂に浪人の家族が住んでいた。 夫を亡くした妻は幼子を養うため家宝の左文字の刀を売ろうと金谷の宿へ出かけたが,小夜中山の峠で何者かに襲われ刀を奪われてしまう。 その後,子供は母の仇を討つために,盗人が刀を研ぎに出すこともあるだろうと掛川の研師に弟子入りし、仇討を果たす。この時、盗人に向かって名乗り上げた言葉が「ここで会ったが百年目~」という復讐の定型文である。

その話を耳にした当時の掛川城主・山内一豊は研師の母への忠実心を褒め、仇討をしたという研師を召し抱えると共に、この左文字も手した。 後にこの刀を譲り受けた細川忠興はこの仇討話と西行の和歌から、左文字の刀に「小夜」と名付け「小夜左文字」とした。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。